Thomas Jerome Newton es un alienígena que busca en la Tierra un nuevo hogar para su especie, diezmada y desprovista de recursos naturales en el planeta Anthea a causa de cinco guerras nucleares. Ha de traer a su pueblo para darle un futuro; y, hasta entonces, velar por la preservación de los terrícolas, para que no sigan el mal ejemplo antheano, aniquilando el entorno y a sí mismos. Si su inteligencia superior y avanzada tecnología le propician un gran poder económico y social en tiempo récord, ¿cuál es, entonces, el riesgo que amenaza su misión salvadora de unos y otros? Contra todo pronóstico, su propia debilidad. La física, consecuencia de una delicada complexión humanoide. La interna, sobre todo. Porque el verdadero problema será el devenir de su fragilidad íntima, minada por el miedo, la falta de verdadera comunicación en hermandad con los otros y una honda soledad bañada en alcohol. Es la que le hará caer en picado (el libro abre y cierra, respectivamente, con los capítulos 1985: El descenso de Ícaro y 1990: Ícaro se ahoga) y entrar en barrena como un ser doliente y desarraigado, perteneciente a esa estirpe de aquellos «más humanos que los humanos» a quienes mejor conocemos por Blade Runner.

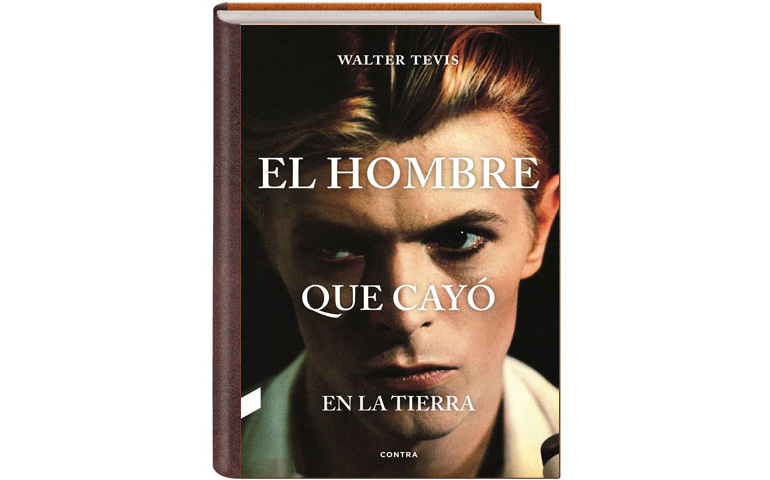

No queda atrás la adaptación cinematográfica hace cuatro décadas de este clásico de la ciencia ficción que Walter Tevis publicó en 1963. Hoy, como aprecian las acertadas cubiertas, es imposible separar estas páginas del rostro de David Bowie, que protagonizó aquel filme de Nicolas Roeg. Como apunte, el pasado mes de diciembre, el Duque Blanco se inspiró en este texto para crear un musical que queda para muchos como testamento artístico bajo el significativo nombre de Lazarus.

El último romántico

Tirar de nomenclatura sumerge en la metáfora sin fin, en la alegoría de alegorías. Algo que siempre invita a barrer para casa. Por ejemplo, montaña y lago en el paisaje emocional podrían remitir a la inversa de nuestro unamuniano San Manuel Bueno Mártir. El agua, preciosa para los antheanos, siempre sería, en este caso, la esperanza. La que pierde el extraterrestre, más que por un sentimiento trágico de la vida, por dejarse llevar de una enfermiza naturaleza melancólica. Es la suya una desazón romántica que degenera en desesperada angustia existencial, genuina de posguerra, pasando por ecos sueltos de sensorialidad vitalista. Siguiendo la estela descriptiva de un éxtasis casi místico ante el líquido elemento, Tavis, poco a poco, lleva a la cumbre de su prosa el detalle de la gradación de la luz, sugiriendo una suerte de panteísmo que dota esporádicamente de luminosidad a la misteriosa figura de T. J. Newton (el capítulo central se titula 1988: Rumpelstiltskin), elevándola. Pero al final el mundo, el más mundano mundo, le derrota: le arranca literalmente esa mirada de niño, dice el autor que objetiva, que nos enamora durante su primer día en la Tierra, cuando pierde aliento ante una balsa oculta entre pastos nevados. Tan solo cabe advertir al lector de esta traducción de José María Aroca que, por todo efecto secundario, desde ahora y para siempre, el ángel fieramente humano de Blas de Otero le llegará anunciado con los acordes de Starman.

Walter Tevis

Contra